- 1. Доказательства эволюции

- 2. Основные положения синтетической теории эволюции

- 3. Популяция как элементарная единица эволюции

- 4. Элементарные Факторы (предпосылки) эволюции

- 5. Формы естественного отбора

- 6. Адаптации(приспособления)

Доказательства эволюции

С современной точки зрения основными доказательствами эволюции мира живых организмов являются:

единство живой природы, т.е. единые принципы клеточного строения, функционирования, наследственности и изменчивости всех живых организмов независимо от ступени их развития;

существование ископаемых переходных форм организмов, сочетающих признаки более древних и более молодых групп (свидетельствует об исторической связи разных групп организмов; пример — первоптица археоптерикс)’,

существование филогенетических (или палеонтологических) рядов, т.е. рядов ископаемых форм, связанных друг с другом в процессе эволюции и отражающих ее ход;

существование у организмов разных групп гомологичных органов, т.е. органов, имеющих общее строение и происхождение, но выполняющих разные функции (позволяет установить степень родства между организмами и проследить их эволюцию);

существование у организмов разных групп аналогичных органов, т.е. органов, имеющих внешнее сходство и выполняющих одинаковые функции, но имеющих разное происхождение (свидетельствует о сходных направлениях эволюции разных групп организмов под действием естественного отбора);

наличие у некоторых организмов рудиментов — органов, которые закладываются в ходе эмбрионального развития, но в дальнейшем перестают развиваться и остаются у взрослых форм в недоразвитом состоянии;

появление у отдельных организмов данного вида атавизмов — признаков, которые существовали у отдаленных предков, но были утрачены в ходе эволюции;

сходство зародышевого развития позвоночных (все многоклеточные животные развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки и проходят стадии дробления, бластулы, гаструлы, образования трехслойного зародыша и формирования органов из зародышевых листков, что свидетельствует о единстве их происхождения).

Биогенетический закон (Ф. Мюллер, Э. Геккель): каждая особь в индивидуальном развитии (онтогенезе) повторяет историю развития своего вида (филогенез), т.е. онтогенез есть краткое повторение филогенеза.

Основные положения синтетической теории эволюции

Синтетическая теория эволюции (современный дарвинизм) — учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, экологии и классического дарвинизма.

❖ Основные положения синтетической теории эволюции:

■ элементарный материал для эволюции предоставляют мутации и их комбинации, создающие наследуемое гено- и фенотипическое разнообразие внутри вида;

■ основной движущий фактор эволюции — естественный отбор как следствие борьбы за существование;

■ наименьшая (элементарная) единица эволюции — популяция;

■ каждая популяция эволюционирует независимо от популяций того же вида;

■ как правило, эволюция является дивергентной, т.е. один таксон может стать предком нескольких таксонов;

■ эволюция носит постепенный и длительный характер и проходит как последовательная смена одной временной популяции чередой последующих временных популяций;

■ эволюция имеет ненаправленный характер (т.е. не имеет определенной конечной цели);

■ макроэволюция на более высоком уровне, чем вид, идет путем микроэволюции; при этом макроэволюция подчиняется тем же закономерностям, что и микроэволюция.

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Уровни эволюционных преобразований:

■ микроэволюция,

■ макроэволюция.

Микроэволюция — совокупность эволюционных процессов, протекающих в популяциях и приводящих к изменениям их генофонда и последующему образованию новых видов.

■ Микроэволюция является основой исторического развития органического мира.

■Микроэволюционные изменения являются необходимой предпосылкой видообразования, однако они могут и не выходить за рамки данного вида.

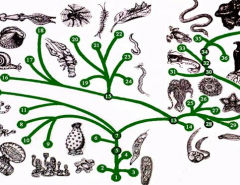

Макроэволюция — это совокупность процессов эволюционного преобразования на надвидовом уровне, приводящих к возникновению систематических групп более высокого порядка, чем вид, — родов, семейств, отрядов, классов, типов и т. д.

■ Макроэволюция осуществляется по общим закономерностям, характерным для видообразования. Между макроэволюцией и микроэволюцией не существует принципиальных различий.

Популяция как элементарная единица эволюции

Отдельная особь не может быть единицей эволюции, так как ее генотип определяется в момент оплодотворения и она смертна. Вклад особи в эволюцию определяется ее наследственной изменчивостью и передачей генов потомкам. Эволюция происходит только в популяции — группе особей, которые доступны друг другу, могут скрещиваться между собой и давать жизнеспособное потомство.

Популяция — это совокупность особей одного вида, длительно существующих на определенной территории и относительно изолированных от других особей того же вида.

■ Популяция является формой существования вида в конкретных условиях среды.

■ Популяция — наименьшая часть вида, представляющая собой элементарную единицу эволюции.

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

♦Основные характеристики популяции: численность, плотность, половой и возрастной состав, генетический полиморфизм.

❖ Свойства популяций:

■ в одной популяции особи максимально сходны по признакам (это объясняется большой вероятностью скрещивания особей внутри популяции и одинаковым давлением отбора);

■ в популяциях идет борьба за существование и действует естественный отбор (благодаря этому выживают и оставляют потомство лишь особи с полезными в данных условиях изменениями);

■ популяции одного вида генетически разнородны (из-за непрерывно возникающей наследственной изменчивости);

■ популяции насыщены мутациями и имеют широкие возможности для совершенствования существующих и выработки новых приспособлений при изменении среды;

■ популяции отличаются друг от друга частотой проявления тех или иных признаков (так как в разных условиях естественному отбору подвергаются разные признаки);

■ в зонах ареала, где граничат разные популяции одного вида, происходит обмен генами между ними (это обеспечивает генетическое единство вида и способствует его большей изменчивости и лучшей приспособляемости к условиям обитания);

■ разные популяции одного вида находятся в относительной генетической изоляции друг от друга;

■ вследствие этого каждая популяция эволюционирует независимо от других популяций того же вида;

■ популяция представляет собой непрерывный поток поколений и потенциально бессмертна.

Генофонд — совокупность генотипов всех особей популяции, вида.

❖ Закон Харди — Вайнберга (1908 г.): в больших популяциях при свободном скрещивании особей и при отсутствии мутаций, отбора и смешения с другими популяциями устанавливается равновесие, характеризуемое постоянными во времени частотами встречаемости генов, гомо- и гетерозигот, причем

p2 + 2pq + q2 = l; р + q = 1,

где р — частота встречаемости доминантного гена, р2 — частота встречаемости доминантных гомозигот, q — частота встречаемости рецессивного гена, q2 — частота встречаемости рецессивных гомозигот, 2pq — частота встречаемости гетерозигот.

■ Такое генотипическое равновесие возможно только в популяциях с большой численностью особей и обусловлено свободным скрещиванием между ними.

Элементарное эволюционное явление — длительное и направленное изменение генофонда популяции.

■ В условиях стойкого изменения среды в определенном направлении естественный отбор из поколения в поколение будет сохранять приспособленные фенотипы, а значит, направленно перестраивать генотипы, тем самым приводя к изменению генофонда популяции.

Элементарные Факторы (предпосылки) эволюции

Элементарные факторы (или предпосылки) эволюции — факторы, приводящие к генетической изменчивости структуры популяции (т.е. к нарушению закона Харди — Вайнберга): мутационный процесс, комбинативная изменчивость, поток генов, популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор (случайные факторы) и различные формы изоляции (ограничивающие свободное скрещивание организмов).

Мутационный процесс в популяции обусловлен действием мутагенных факторов среды. Он идет постоянно и носит случайный и ненаправленный характер. У некоторых видов генные мутации несут от 10 до 25% особей. Большая часть мутаций снижает жизнеспособность особей или нейтральна. Однако при переходе в гетерозиготное состояние мутации могут повышать жизнестойкость потомков (наблюдается явление гетерозиса при инбридинге). Доминантные мутации сразу подпадают под действие естественного отбора. Рецессивные мутации проявляются фенотипически и подпадают под действие естественного отбора лишь через несколько поколений. Постоянное возникновение мутаций и новых комбинаций генов при скрещиваниях неизбежно вызывает наследственные изменения в популяции.

Комбинативная изменчивость усиливает влияние мутационного процесса. Как показывает опыт, жизнеспособность мутаций зависит от того, какие гены их окружают. Возникнув, отдельные мутации оказываются в соседстве с определенными генами и другими мутациями. В зависимости от своего окружения одна и та же мутация может играть как положительную, так и отрицательную роль в эволюции.

Поток (или миграция) генов — обмен генами между разными популяциями одного вида в результате свободного скрещивания их особей, происходящего при сезонных перемещениях животных в периоды размножения и в результате расселения молодняка.

Значение потока генов:

■ он увеличивает генотипическую изменчивость популяции;

■ по своему влиянию на генофонд популяции нередко превосходит эффективность мутационного процесса;

■ перемещение небольшой группы особей за пределы материнской популяции может привести к появлению новой изолированной популяции, характеризующейся значительным генотипическим однообразием (эффект основателя).

Популяционные волны (или «волны жизни») — это периодические изменения (колебания) численности особей в популяции, связанные с периодическими изменениями интенсивности факторов внешней среды (сменой времен года, обилием или недостатком пищи, засухами, заморозками и т.п.).

Значение популяционных волн:

■ рост численности особей влечет за собой пропорциональный рост вероятности мутаций;

■ уменьшение численности особей приводит к изменению генофонда популяции (из-за выпадения некоторых аллелей генов в результате гибели особей) — дрейфу генов.

Дрейф генов — процесс случайного ненаправленного изменения частот аллелей в популяции при небольшой ее численности.

■ Последствия дрейфа генов непредсказуемы: небольшую популяцию он может как привести к гибели, так и сделать еще более приспособленной к данной среде.

Значение дрейфа генов:

■ уменьшается доля наследственной изменчивости в популяции и возрастает ее генетическая однородность (в результате разные популяции, обитающие в сходных условиях, могут утратить свое первоначальное сходство);

■ в популяции вопреки естественному отбору может сохраняться мутантный ген, снижающий жизнеспособность особей.

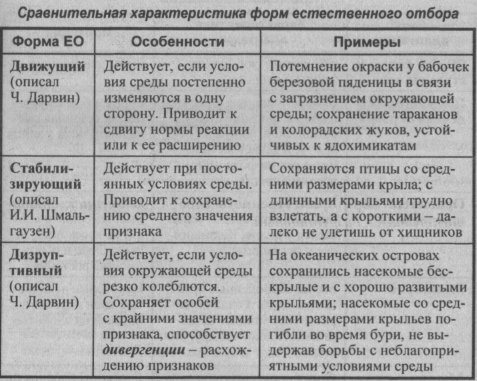

Формы естественного отбора

Естественный отбор — это процесс преимущественного выживания и последующего размножения особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями признаков, следствием которого является совершенствование адаптации и видообразование (современное определение).

❖ Основные формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, дизруптивный.

Движущий (или направленный) отбор — отбор в пользу особей с полезными уклонениями от ранее установившегося в популяции среднего значения признака.

■ Особи в популяции неоднородны по фенотипу, генотипу и по норме реакции (вариационная кривая). При длительном постепенном изменении условий среды в определенном направлении преимущество получают особи с отклонениями признака от среднего значения в этом направлении. Вариационная кривая смещается или расширяется в направлении приспособления к новым условиям существования. В популяции возникают новые внутривидовые формы.

Стабилизирующий отбор — отбор в пользу особей со средним значением признака, установившегося в популяции.

■ Вследствие мутационного процесса и комбинативной изменчивости в популяции всегда появляются особи с признаками, отклоняющимися от среднего значения. При отсутствии изменений условий среды такие особи элиминируются. В результате вырабатывается относительная стойкость организации вида и его генетической структуры.

Дизруптивный (или разрывающий) отбор — отбор, направленный против среднего, ранее установившегося в популяции, значения признака и благоприятствующий особям двух или более фенотипов, отклонившихся от промежуточной формы.

Действует при сильно изменившихся условиях внешней среды, когда основная масса особей утрачивает приспособленность к ним, а преимущества приобретают особи с крайними значениями признака. В результате этого популяция разрывается по данному признаку на несколько групп, обитающих на одной территории, что приводит к ее полиморфизму.

Полиморфизм — существование нескольких форм по определенному признаку в одной популяции.

Дополнительные формы естественного отбора:

■ балансирующий отбор поддерживает и регулирует в популяции генетическую изменчивость без возникновения новых форм (пример: две формы двухточечной божьей коровки: красная лучше переносит зимовку и преобладает весной, черная интенсивнее размножается летом и преобладает осенью); расширяет адаптивные возможности популяции;

■ дестабилизирующий отбор: преимущества получает та популяция, в которой особи оказываются наиболее разнообразными по какому-либо признаку, значительно повышающему изменчивость популяции.

В природе определенная форма отбора редко встречается в «чистом виде». Обычно видообразование начинается с преобладания одной формы отбора, а затем ведущую роль приобретает другая форма.

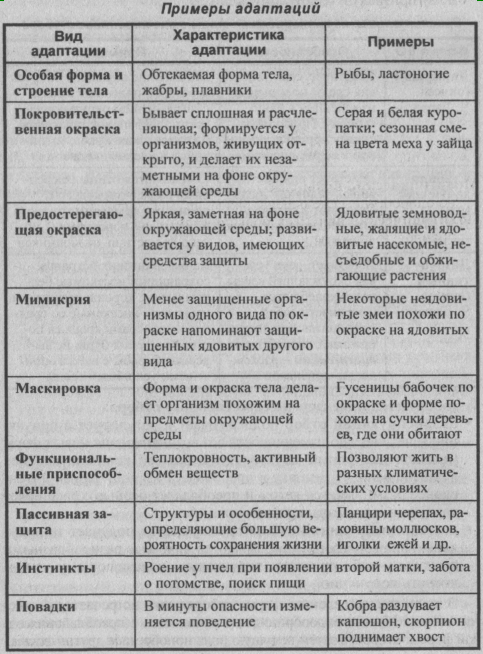

Адаптации(приспособления)

Адаптация (или приспособление) — это комплекс морфологических, физиологических, поведенческих и иных особенностей особи, популяции или вида, обеспечивающий успех в конкуренции с другими особями, популяциями или видами и устойчивость к воздействию факторов окружающей среды. Адаптация — результат действия факторов эволюции.

Относительный характер адаптаций: соответствуя конкретной среде обитания, адаптации теряют свое значение при ее изменении (заяц-беляк при задержке зимы или при оттепели, ранней весной заметен на фоне пашни и деревьев; водные растения при пересыхании водоемов погибают и т.д.).

Метки: эволюция

Написать ответ