Содержание:

- 1. Эпителиальная ткань

- 2. Соединительная ткань

- 3. Мышечная ткань

- 4. Нервная ткань

- 5. Кровь, тканевая жидкость и лимфа и их особенности у человека

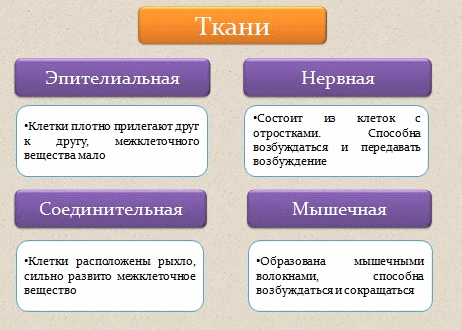

Основные типы тканей животных:

■ эпителиальная (покровная);

■ соединительная;

■ мышечная;

■ нервная.

Эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань, или эпителий, — вид покровной ткани у животных, образующей внешние покровы организма, железы, а также выстилающей внутренние стенки полых органов тела.

❖ Функции эпителия:

■ защита нижележащих структур от механических повреждений, воздействия вредных веществ и проникновения инфекций;

■ участие в обмене веществ (обеспечивает всасывание и выделение веществ);

■ участие в газообмене (у многих групп животных осуществляет дыхание через всю поверхность тела);

■ рецепторная (чувствительный эпителий может содержать клетки с рецепторами, воспринимающими внешнее раздражение, например, запахи);

■ секреторная (к примеру, слизь, выделяемая бокаловидными клетками цилиндрического эпителия желудка, защищает его от воздействия желудочного сока).

Эпителий формируется, как правило, из экто- и энтодермы и обладает высокой способностью к восстановлению. Он образует один или несколько слоев клеток, лежащих на тонкой базальной мембране, лишенной кровеносных сосудов. Клетки плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной пласт; межклеточного вещества почти нет. Питание эпителия осуществляется за счет подлежащей соединительной ткани.

Базальная мембрана — слой межклеточного вещества (белков и полисахаридов), располагающихся на границах между различными тканями.

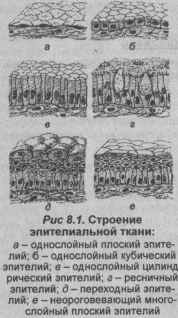

Классификация эпителия по форме клеток:

■ плоский (состоит из клеток многоугольной формы, образует поверхностный слой кожи и выстилает сосуды кровеносной и лимфатической систем, легочные альвеолы, полости тела);

■ кубический (состоит из кубовидных клеток; присутствует в почечных канальцах, сетчатке глаза позвоночных, выстилке поджелудочной и слюнных желез, отмечается в наружных эпителиях беспозвоночных);

■ цилиндрический, или столбчатый (его клетки имеют продолговатую форму и напоминают столбики или колонны; этот эпителий выстилает кишечный тракт животных, образует наружный эпителий многих беспозвоночных);

■ мерцательный, или ресничный (разновидность цилиндрического), на поверхности столбчатых клеток которого находятся многочисленные реснички или одиночные жгутики (выстилает дыхательные пути, яйцеводы, желудочки головного мозга, спинномозговой канал).

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Классификация поверхностного эпителия в зависимости от количества слоев клеток:

■ однослойный (его клетки образуют только один слой); характерен для беспозвоночных и низших хордовых. У позвоночных он выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, полость сердца, внутреннюю поверхность роговицы глаза и др. (плоский эпителий), сосудистые сплетения мозга, канальцы почек (кубический эпителий), желчный пузырь, сосочковые протоки почек (столбчатый эпителий);

■ многослойный (его клетки состоят из нескольких слоев); образует наружные поверхности кожи, некоторые слизистые оболочки (ротовую полость, глотку, некоторые части пищевода -столбчатый и плоский эпителий), протоки слюнных и млечных желез, влагалище, потовые железы (кубический эпителий) и др.

Эпидермис — наружный слой кожи, непосредственно контактирующий с окружающей средой и состоящий из живых и мертвых, утолщенных, ороговевших и постоянно слущивающихся клеток, которые заменяются новыми благодаря регенерации — клеточному делению, происходящему в этой ткани очень быстро.

■ У человека клетки эпидермиса обновляются каждые 7-10 дней.

Кожа — наружный покров тела наземных позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих), выполняющий функцию поддержания постоянства температуры тела.

Бокаловидные клетки — одноклеточные железы, имеющие характерную форму бокала, разбросанные среди эпителиальных клеток некоторых органов (к примеру, слизь, выделяемая некоторыми бокаловидными клетками, необходима сухопутным организмам для дыхания и предохранения от высыхания).

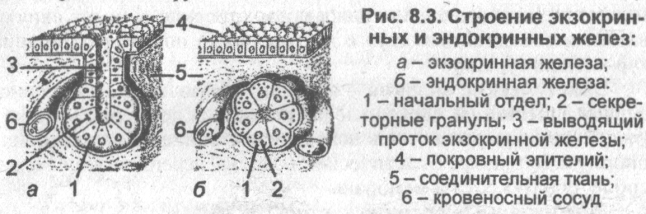

Железа — орган животного или человека, вырабатывающий особые вещества — секреты (молоко, пот, пищеварительные ферменты и др.), которые участвуют в обмене веществ (примеры: слюнные, потовые, молочные, сальные железы, железы внутренней секреции — щитовидная, поджелудочная и др.).

Чувствительный эпителий — эпителий, содержащий клетки, воспринимающие внешние раздражения (пример: эпителий носовой полости, который имеет рецепторы, воспринимающие запахи).

Железистый эпителий — особый вид эпителиальной ткани у позвоночных, состоящий из скопления клеток, образующих многоклеточную железу.

Типы секреторных клеток железистого эпителия:

■ экзокринные клетки, образующие экзокринные железы (печень, поджелудочную железу, железы желудка и кишечника, слюнные железы), выделяют секрет на свободную поверхность эпителия через выводные протоки желез;

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

■ эндокринные клетки, образующие эндокринные железы (щитовидную железу, гипофиз, надпочечники и др.), выделяют секреты непосредственно в межклеточное пространство, пронизанное кровеносными сосудами, откуда они поступают в кровь и лимфу.

Соединительная ткань

Соединительная ткань — главная опорная ткань организма, связывающая между собой остальные ткани и органы и образующая внутренний скелет многих животных. Соединительная ткань образуется из мезодермы.

К соединительной относят ткани:

■ костей, хрящей, связок, сухожилий, дентина (расположенного между зубной эмалью и пульпарной полостью зуба);

■ красного костного мозга;

■ крови и лимфы, а также ткань, окружающую кровеносные сосуды и нервы в местах их входа или выхода в тот или иной орган;

■ подкожной жировой клетчатки и т.д.

❖ Функции соединительной ткани:

■ опорная (главная функция),

■ защитная (фагоцитоз),

■ обменная (перенос веществ по телу),

■ питательная (трофическая),

■ кроветворная (красный костный мозг),

■ восстановительная (регенерация).

❖ Особенности соединительной ткани: различные ее виды имеют разное строение, но во всех случаях

■ ткань имеет сложную структуру;

■ она обладает очень высокой способностью к восстановлению;

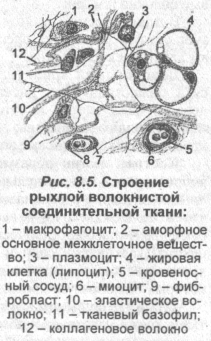

■ в ее состав могут входить разнообразные клетки (фибробластыг, фиброциты, тучные, жировые и пигментные клетки, плазмоциты, лимфоциты, зернистые лейкоциты, макрофаги и др.), расположенные рыхло, на значительном расстоянии друг от друга;

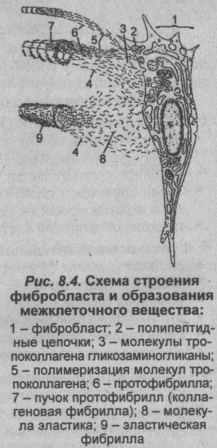

■хорошо выражено бесструктурное (аморфное) мягкое межклеточное вещество, отделяющее клетки одну от другой, которое может включать волокна белковой природы (коллагеновые., эластические и ретикулярные), различные кислоты и сульфаты и неживые продукты жизнедеятельности клеток. Коллагеновые волокна — гибкие, особо прочные, нерастягивающиеся волокна, образованные из белка коллагена, молекулярные цепи которого имеют спиральное строение и могут скручиваться и объединяться друг с другом; легко поддаются температурной денатурации.

Эластические волокна — волокна, образованные в основном белком эластином, способные растягиваться примерно в 1,5 раза (после чего возвращаются в исходное состояние) и выполняющие опорную функцию. Эластические волокна переплетаются между собой, образуя сети и мембраны.

Ретикулярные волокна — это тонкие, разветвленные, мапорас-тяжимые, переплетающиеся между собой волокна, образующие мелкопетлистую сеть, в ячейках которой расположены клетки. Эти волокна образуют каркасы органов кроветворения и иммунной системы, печени, поджелудочной железы и некоторых других органов, окружают кровеносные и лимфатические сосуды и т.д.

Фибробласты — основные специализированные фиксированные клетки соединительной ткани, синтезирующие и секретирующие основные компоненты межклеточного вещества, а также вещества, из которых образуются коллагеновые и эластические волокна.

Фиброциты — многоотростча-тые веретенообразные клетки, в которые по мере старения превращаются фибробласты; фиброциты синтезируют межклеточное вещество очень слабо, но образуют трехмерную сеть, в которой удерживаются другие клетки.

Тучные клетки — это клетки, очень богатые крупными (до 2 мкм) гранулами, содержащими биологически активные вещества.

Ретикулярные клетки — удлиненные многоотростчатые клетки, которые, соединяясь своими отростками, образуют сеть. При неблагоприятных условиях (инфекция и пр.) они округляются и становятся способными к фагоцитозу (захвату и поглощению крупных частиц).

Жировые клетки бывают двух типов — белые и бурые. Белые жировые клетки имеют шаровидную форму и почти полностью заполнены жиром; они осуществляют синтез и внутриклеточное накопление липидов в качестве запасного вещества. Бурые жировые клетки содержат капли жира и большое количество митохондрий.

Плазмоциты — клетки, синтезирующие белки и располагающиеся вблизи мелких кровеносных сосудов в органах иммунной системы, в слизистой оболочке пищеварительной и дыхательной систем. Они вырабатывают антитела и тем самым играют важнейшую роль в защите организма.

Классификация соединительных тканей в зависимости от состава клеток, типа и свойств межклеточного вещества и связанных с этим функций в организме: рыхлая волокнистая соединительная ткань, плотные волокнистая, хрящевая и костная соединительные ткани и кровь.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань — очень гибкая и эластичная ткань, состоящая из редко расположенных клеток разных типов (много клеток звездчатой формы), переплетающихся ретикулярных или коллагеновых волокон и жидкого межклеточного вещества, заполняющего промежутки между клетками и волокнами. Образует строму — каркас органов и наружную оболочку внутренних органов; размещается в прослойках между органами, соединяет кожу с мышцами и выполняет защитную, запасающую и питающую функции.

Плотная волокнистая соединительная ткань состоит в основном из пучков коллагеновых волокон, расположенных плотно и параллельно друг другу или переплетающихся в разных направлениях; свободных клеток и аморфного вещества немного. Главная функция плотной волокнистой соединительной ткани — опорная. Эта ткань образует связки, сухожилия, надкостницу, глубокие слои кожи (дерму) животных и человека, выстилает изнутри череп и позвоночный канал и т.д.

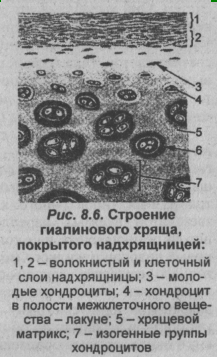

Хрящевая ткань — это упругая ткань, состоящая из круглых или овальных клеток (хондроцитов), лежащих в капсулах (от одной до четырех штук в каждой капсуле) и погруженных в хорошо развитое, плотное, но эластичное основное межклеточное вещество, содержащее тонкие волокна. Хрящевая ткань покрывает суставные поверхности костей, образует хрящевую часть ребер, носа, ушной раковины, гортани, трахеи, бронхов и межпозвоночные диски (в последних она играет роль амортизатора).

Функции хрящевой ткани — механическая и соединительная.

В зависимости от количества межклеточного вещества и типа преобладающих волокон выделяют гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи.

В гиалиновом хряще (он самый распространенный; выстилает суставные головки и впадины суставов) клетки располагаются группами, основное вещество хорошо развито, преобладают коллагеновые волокна.

В эластическом хряще (образует ушную раковину) преобладают эластические волокна.

Волокнистый хрящ (находится в межпозвонковых дисках) содержит мало клеток и основного межклеточного вещества; в нем преобладают коллагеновые волокна.

Костная ткань образуется из эмбриональной соединительной ткани или из хряща и отличается тем, что в ее межклеточном веществе откладываются неорганические вещества (кальциевые соли и др.), придающие ткани твердость и хрупкость. Характерна для позвоночных животных и человека, у которых она образует кости.

Главные функции костной ткани — опорная и защитная; эта ткань также участвует в обмене минеральных веществ и в кроветворении (красный костный мозг).

Типы костных клеток: остеобласты, остеоциты и остеокласты (участвуют в рассасывании старых остеоцитов).

Остеобласты — многоугольные отростчатые молодые клетки, богатые элементами зернистой эндоплазматической сети, развитым комплексом Гольджи и др. Остеобласты синтезируют органические компоненты межклеточного вещества (матрикс).

Остеоциты — зрелые, много-отростчатые веретенообразные клетки с крупным ядром и малым количеством органелл. Не делятся; при возникновении необходимости в структурных изменениях костей активизируются, дифференцируются и превращаются в остеобласты.

Строение костной ткани.

Костные клетки соединяются между собой клеточными отростками. Плотное основное межклеточное вещество этой ткани содержит кристаллы кальциевых солей фосфорной и угольной кислот, ионы нитратов и карбонатов, придающие ткани твердость и хрупкость, а также коллагеновые волокна и белково-полисахаридные комплексы, придающие ткани упругость и эластичность (на 30% костная ткань состоит из органических соединений и на 70% — из неорганических: кальция (костная ткань — депо этого элемента), фосфора, магния и др.). В костной ткани имеются гаверсовы каналы -трубчатые полости, в которых проходят кровеносные сосуды и нервы.

Полностью сформированная костная ткань состоит из костных пластинок, имеющих разную толщину. В отдельной пластинке коллагеновые волокна располагаются в одном направлении, но в соседних пластинках они расположены под углом друг к другу, что придает костной ткани дополнительную прочность.

В зависимости от расположения костных пластин различают компактное и губчатое костное вещество.

В компактном веществе костные пластинки расположены концентрическими кругами около гаверсовых каналов, образуя остеон. Между остеонами находятся вставочные пластинки.

Губчатое вещество состоит из тонких, перекрещиваются между собой костных пластинок и перекладин, образующих множество ячеек. Направление перекладин совпадает с линиями основных напряжений, поэтому они образуют сводчатые конструкции.

Все кости сверху покрыты плотной соединительной тканью —надкостницей, обеспечивающей питание и рост костей в толщину.

Жировая ткань образована жировыми клетками (подробнее выше) и выполняет трофическую (питательную), формообразующую, запасающую и терморегулирующую функции. В зависимости от типа жировых клеток подразделяется на белую (выполняет в основном запасающую функцию) и бурую (ее главная функция — производство тепла для поддержания температуры тела животных во время спячки и температуры новорожденных млекопитающих).

Ретикулярная соединительная ткань — разновидность соединительной ткани, образующая, в частности, красный костный мозг — основное место кроветворения — и лимфатические узлы.

Мышечная ткань

Мышечная ткань — ткань, составляющая основную массу мышц животных и человека и выполняющая двигательную функцию. Характеризуется способностью к сокращению (под действием различных раздражителей) и последующему восстановлению длины; входит в состав опорно-двигательного аппарата, стенок полых внутренних органов, сосудов.

❖ Особенности мышечной ткани:

■ она состоит из отдельных мышечных волокон и обладает свойствами:

■ возбудимости (способна воспринимать раздражения и отвечать на них);

■ сократимости (волокна могут укорачиваться и удлиняться),

■ проводимости (способна проводить возбуждение);

■ отдельные мышечные волокна, пучки и мышцы одеты оболочкой из соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы. Цвет мышц зависит от количества присутствующего в них белка миоглобина.

Мышечное волокно образовано тончайшими сократительными волоконцами — миофибриллами, каждое из которых представляет собой регулярную систему нитей молекул белков миозина (более толстые) и актина (более тонкие). Мышечное волокно покрыто возбудимой плазматической мембраной, по своим электрическим свойствам сходной с мембраной нервных клеток.

Источники энергии для мышечного сокращения: АТФ (основной), а также креатинфосфат или аргининфосфат (при энергичном мышечном сокращении), запасы углеводов в форме гликогена и жирные кислоты (при интенсивной мышечной работе).

Типы мышечной ткани:

■ поперечнополосатая (скелетная); образует скелетную мускулатуру, мышцы рта, языка, глотки, верхней части пищевода, гортани, диафрагмы, мимические мышцы лица;

■ сердечная; образует основную массу ткани сердца;

■ гладкая; у низших животных образует практически всю массу их мышц, у позвоночных животных входит в состав стенок сосудов и полых внутренних органов.

Скелетные (поперечнополосатые) мышцы — мышцы, прикрепляющиеся к костям скелета и обеспечивающие движение туловища и конечностей). Состоят из пучков, образованных множеством длинных (1—40 мм и более) многоядерных мышечных волокон диаметром 0,01-0,1 мм, имеющих поперечную исчерченность (которая обусловлена регулярно расположенными друг относительно друга тонкими мио-фибриллами).

Особенности поперечнополосатой мышечной ткани:

■ она иннервируется спинномозговыми нервами (через центральную нервную систему),

■ способна к быстрым и сильным сокращениям,

■ но в ней быстро развивается утомление, и для ее работы зребуется много энергии.

Сердечная мышца образует основную массу ткани сердца и состоит из поперечно исчерченных миофибрилл, но отличается от скелетной мышцы структурой: волокна у нее расположены не параллельным пучком, а ветвятся, причем соседние волокна соединяются друг с другом конец в конец, вследствие чего все волокна сердечной мышцы образуют единую сеть. Каждое волокно сердечной мышцы заключено в отдельную мембрану, а между волокнами, соединенными своими концами, образуется множество особых щелевых контактов (блестящих полосок), позволяющих нервным импульсам поступать от одного волокна к другому.

Особенности сердечной мышечной ткани:

■ ее клетки содержат большое число митохондрий;

■ она обладает автоматией: способна генерировать сократительные импульсы без участия центральной нервной системы;

■ сокращается непроизвольно и быстро;

■ обладает низкой утомляемостью;

■ сокращение или расслабление сердечной мышцы на одном участке быстро распространяется по всей мышечной массе, обеспечивая одновременность процесса;

Гладкая мышечная ткань — разновидность мышечной ткани, характеризующаяся медленным сокращением и медленным расслаблением и образованная клетками веретенообразной формы (иногда разветвленными) длиной около 0,1 мм, с одним ядром в центре, в цитоплазме которых находятся изолированные миофибриллы. В гладкой мышечной ткани имеются все три вида сократительных белков — актин, миозин и тропомиозин. Гладкие мышцы лишены поперечной исчерченности, так как у них отсутствует упорядоченное расположение нитей актина и миозина.

Особенности гладкой мышечной ткани:

■ она иннервируется вегетативной нервной системой;

■ сокращается непроизвольно, медленно (время сокращения — от нескольких секунд до нескольких минут), с небольшой силой;

■ может долго оставаться в сокращенном состоянии;

■ медленно утомляется.

У низших (беспозвоночных) животных гладкая мышечная ткань образует всю массу их мышц (исключение — двигательная мускулатура членистоногих, некоторых моллюсков и др.). У позвоночных гладкие мышцы образуют мышечные слои внутренних органов (пищеварительного тракта, кровеносных сосудов, дыхательных путей, матки, мочевого пузыря и др.). Гладкая мускулатура иннервируется вегетативной нервной системой.

Нервная ткань

Нервная ткань — ткань животных и человека, состоящая из нервных клеток — нейронов (главных функциональных элементов ткани) — и находящихся между ними клеток нейроглии (вспомогательных клеток, выполняющих питательную, опорную и защитную функции). Нервная ткань образует нервные узлы, нервы, головной и спинной мозг.

❖ Основные свойства нервной ткани:

■ возбудимость (она способна воспринимать раздражения и отвечать на них);

■ проводимость (способна проводить возбуждение).

Функции нервной ткани — рецепторная и проводниковая: восприятие, переработка, хранение и передача информации, поступающей как из окружающей среды, так и изнутри организма.

❖ Нейрон — нервная клетка, основная структурная и функциональная единица нервной ткани; образуется из эктодермы.

Строение нейрона. Нейрон состоит из тела звездчатой или веретеновидной формы с одним ядром, нескольких коротких ветвящихся отростков — дендритов — и одного длинного отростка —аксона. Тело нейрона и его отростки пронизывает густая сеть из тонких нитей — нейрофибрилл; в его теле также имеются скопления особого вещества, богатого РНК. Между собой различные нейроны связаны межклеточными контактами — синапсами.

Скопления тел нейронов образуют нервные узлы — ганглии -и нервные центры серого вещества головного и спинного мозга, отростки нейронов образуют нервные волокна, нервы и белое вещество мозга.

Основная функция нейрона — получение, переработка и передача возбуждения (т.е. информации, закодированной в виде электрических или химических сигналов) другим нейронам или клеткам других тканей. Нейрон способен пропускать возбуждение только в одном направлении — от дендрита к телу клетки.

■ Нейроны обладают секреторной активностью: могут выделять медиаторы и гормоны.

❖ Классификация нейронов в зависимости от их функций:

■ чувствительные, или афферентные, нейроны передают возбуждение, вызванное внешним раздражением, от периферийных органов тела к нервным центрам;

■ двигательные, или эфферентные, нейроны передают двигательные или секреторные импульсы от нервных центров к органам тела;

■ вставочные, или смешанные, нейроны осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами; они обрабатывают информацию, поступившую от органов чувств по чувствительным нервам, переключают импульс возбуждения на нужный двигательный нейрон и передают соответствующую информацию в высшие отделы нервной системы.

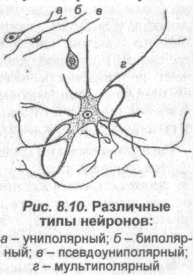

Классификация нейронов по числу отростков: униполярные (ганглии беспозвоночных), биполярные, псевдоуниполярные и мультиполярные.

Дендриты — короткие, сильно разветвленные отростки нейронов, обеспечивающие восприятие и проведение нервных импульсов к телу нейрона. Не имеют миелиновой оболочки и синаптических пузырьков.

Аксон — покрытый миелиновой оболочкой длинный тонкий отросток нейрона, по которому возбуждение передается от данного нейрона другим нейронам или клеткам других тканей. Аксоны могут объединяться в тонкие пучки, а те в свою очередь — в более толстый пучок, покпытый обшей оболочкой. — нерв.

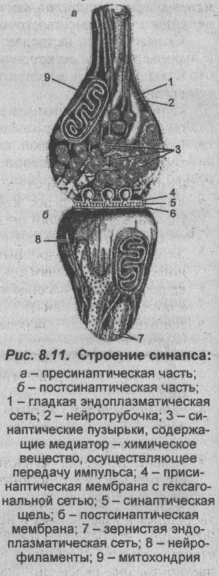

Синапс — специализированный контакт между нервными клетками или нервными клетками и клетками иннервируемых тканей и органов, через который передается нервный импульс. Образован двумя мембранами с узкой щелью между ними. Одна мембрана принадлежит нервной клетке, посылающей сигнал, другая мембрана — клетке, принимающей сигнал. Передача нервного импульса происходит с помощью химических веществ — медиаторов, синтезируемых в передающей нервной клетке при поступлении электрического сигнала.

Медиатор — физиологически активное вещество (ацетилхолин, норадреналин и др.), синтезируемое в нейронах, накапливаемое в специальных пузырьках синапсов и обеспечивающее передачу возбуждения через синапс с одного нейрона на другой или на клетку другой ткани. Освобождается путем экзоцитоза из окончания аксона возбужденной (передающей) нервной клетки, изменяет проницаемость плазматической мембраны принимающей нервной клетки и вызывает появление на ней потенциала возбуждения.

Глиальные клетки (нейроглия) — клетки нервной ткани, не способные проводить возбуждение в виде нервных импульсов, служащие для переноса веществ из крови в нервные клетки и обратно (питательная функция), образующие миелиновые оболочки, а также выполняющие опорную, защитную, секреторную и другие функции. Образуются из мезодермы. Способны делиться.

Ганглий — группа нервных клеток (нейронов), осуществляющая переработку и интеграцию нервных импульсов.

Кровь, тканевая жидкость и лимфа и их особенности у человека

Кровь — один из видов соединительной ткани; циркулирует в кровеносной системе; состоит из жидкой среды — плазмы (55-60% объема) — и взвешенных в ней клеток — форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов).

■ Состав и количество крови у разных организмов различны. У человека кровь составляет около 8% от общей массы тела (при массе 80 кг объем крови — около 6,5 л).

■ Большая часть имеющейся в организме крови циркулирует по организму, остальная ее часть находится в депо (легких, печени и др.) и пополняет кровоток во время интенсивной мышечной работы и при кровопотерях.

■ Кровь является основой для образования других жидкостей внутренней среды организма (межклеточной жидкости и лимфы).

❖ Основные функции крови:

■ дыхательная (перенос кислорода от органов дыхания к другим органам и тканям организма и перенос двуокиси углерода от тканей к органам дыхания);

■ питательная (перенос питательных веществ от пищеварительной системы к тканям);

■ выделительная (перенос продуктов обмена веществ от тканей к органам выделения);

■ защитная (захват и переваривание чужеродных для организма частиц и микроорганизмов, образование антител, способность к свертыванию при кровотечениях);

■ регуляторная (перенос гормонов от желез внутренней секреции к тканям);

■ терморегуляторная (путем регуляции тока крови через капилляры кожи; основана на высокой теплоемкости и теплопроводности крови);

■ гомеостатическая (участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма).

Плазма — бледно-желтая жидкость, состоящая из воды и растворенных и взвешенных в ней веществ (в плазме человека около 90% воды, 9% белков и 0,87% минеральных солей и т.д.); осуществляет перенос различных веществ и клеток по организму. В частности, она переносит около 90% двуокиси углерода в виде карбонатных соединений.

Основные компоненты плазмы:

■ белки фибриноген и протромбин необходимы для обеспечения нормальной свертываемости крови;

■ белск альбумин придает крови вязкость и связывает присутствующий в ней кальций;

■ α —глобулин связывает тироксин и билирубин;

■ β —глобулин связывает железо, холестерол и витамины A, D и К;

■ γ —глобулины (называемые антителами) связывают антигены и играют важную роль в иммунологических реакциях организма. Плазма переносит около 90% двуокиси углерода в виде карбонатных соединений.

Сыворотка — это плазма без фибриногена (не свертывается).

❖ Эритроциты — красные клетки крови у позвоночных и некоторых беспозвоночных животных (иглокожих), содержащие гемоглобин и фермент карбоангидразу и участвующие в транспорте соответственно кислорода и углекислого газа по организму и в поддержании уровня pH крови посредством гемоглобинового буфера; определяют цвет крови.

Количество эритроцитов в одном кубическом миллиметре крови у человека составляет около 4,5 млн. (у женщин) и 5 млн. (у мужчин) и зависит от возраста и состояния здоровья; всего в крови человека насчитывается в среднем 23 трлн, эритроцитов.

❖ Особенности строения эритроцитов:

■ у человека они имеют форму двояковогнутых дисков диаметром около 7-8 мкм (немного меньше диаметра самых узких капилляров);

■ их клетки не имеют ядра’,

■ мембрана клеток эластична и легко деформируется;

■ клетки содержат гемоглобин — специфический белок, связанный с атомом железа.

Образование эритроцитов: эритроциты образуются в красном костном мозге плоских костей грудины, черепа, ребер, позвонков, ключиц и лопаток, головок длинных трубчатых костей; у эмбриона с еще не сформировавшимися костями эритроциты образуются в печени и селезенке. Скорости образования и разрушения эритроцитов в организме обычно одинаковы и постоянны (у человека — примерно 115 млн. клеток в минуту), но в условиях низкого содержания кислорода скорость образования эритроцитов возрастает (на этом основан механизм адаптации млекопитающих к пониженному содержанию кислорода в высокогорье).

Разрушение эритроцитов: эритроциты разрушаются в печени или селезенке; их белковые компоненты расщепляются на аминокислоты, а входящее в состав гема железо удерживается печенью, хранится в ней в составе белка ферритина и может использоваться при образовании новых эритроцитов и при синтезе цитохромов. Остальная часть гемоглобина расщепляется с образованием пигментов билирубина и биливердина, которые вместе с желчью выводятся в кишечник и придают окраску каловым массам.

Гемоглобин — дыхательный пигмент, содержащийся в крови некоторых животных и человека; представляет собой комплекс из сложных белков и гема (небелкового компонента гемоглобина), в состав которого входит железо. Основная функция — перенос кислорода по организму. В участках с высокой концентрацией О2 (например, в легких у наземных животных или в жабрах рыб) гемоглобин связывается с кислородом (превращаясь в оксигемоглобин) и отдает его в участках с низкой концентрацией О2 (в тканях).

Карбоангидраза — фермент, обеспечивающий транспорт углекислого газа по кровеносной системе.

Анемия (или малокровие) — состояние организма, при котором уменьшается число эритроцитов в крови или снижается содержание в них гемоглобина, что приводит к кислородной недостаточности и, как следствие, к снижению интенсивности синтеза АТФ.

Лейкоциты, или белые кровяные клетки, — бесцветные клетки крови, способные к захватыванию (фагоцитозу) и перевариванию чужеродных для организма белков, частиц и болезнетворных микроорганизмов, а также к образованию антител. Играют важную роль в защите организма от болезней,, обеспечивают выработку иммунитета.

❖ Особенности строения лейкоцитов:

■ по размерам превосходят эритроциты;

■ не имеют постоянной формы;

■ клетки имеют ядро;

■ способны к делению;

■ способны к самостоятельному амебоидному передвижению.

Лейкоциты образуются в красном костном мозге, тимусе, лимфатических узлах, селезенке; продолжительность их жизни составляет несколько дней (у некоторых видов лейкоцитов — несколько лет); разрушаются в селезенке, очагах воспаления.

Лейкоциты могут проходить сквозь небольшие отверстия в стенках капилляров; обнаруживаются как в крови, так и в межклеточном пространстве тканей. В 1 мм3 крови человека насчитывается примерно 8000 лейкоцитов, но это число сильно изменяется в зависимости от состояния организма.

❖ Основные типы лейкоцитов человека: зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты).

❖ Зернистые лейкоциты, или гранулоциты, образуются в красном костном мозге и содержат в цитоплазме характерные гранулы (зерна) и ядра, разделенные на доли, которые связаны друг с другом попарно или по три тонкими перемычками. Главная функция гранулоцитов — борьба с проникшими в организм чужеродными микроорганизмами.

Признак, отличающий кровь женщины от крови мужчины: в гранулоцитах крови женщин от одной из долей ядра отходит отросток, имеющий форму барабанной палочки.

■ Формы гранулоцитов (в зависимости от окрашивания гранул цитоплазмы определенными красителями): нейтрофилы, эозинофилы, базофилы (все они называются микрофагами).

Нейтрофилы осуществляют захват и переваривание бактерий; они составляют около 70% от общего числа лейкоцитов; их гранулы окрашиваются основными (синими) и кислыми (красными) красителями в фиолетовый цвет.

Эозинофилы эффективно поглощают комплексы антиген — антитело Б; они обычно составляют около 1,5% всех лейкоцитов, однако при аллергических состояниях их количество резко возрастает; при обработке кислым красителем эозином их гранулы окрашиваются в красный цвет.

Базофилы вырабатывают гепарин (ингибитор системы свертывания крови) и гистамин (гормон, регулирующий тонус гладких мышц и выделение желудочного сока); составляют около 0,5% всех лейкоцитов; основными красителями (типа метиленового синего) их гранулы окрашиваются в синий цвет.

❖ Незернистые лейкоциты, или агранулоциты, содержат крупное округлое или овальное ядро, которое может занимать почти всю клетку, и незернистую цитоплазму.

■ Формы агранулоцитов: моноциты и лимфоциты.

Моноциты (макрофаги) — наиболее крупные лейкоциты, способные мигрировать через стенки капилляров в очаги воспаления в тканях, где они активно фагоцитируют бактерии и другие крупные частицы. В норме их количество в крови человека составляет около 3-11% от общего числа лейкоцитов и возрастает при некоторых заболеваниях.

Лимфоциты — самые мелкие из лейкоцитов (немного крупнее эритроцитов); имеют округлую форму и содержат очень мало цитоплазмы; способны вырабатывать антитела в ответ на попадание в организм чужеродного белка, участвуют в выработке иммунитета. Образуются в лимфатических узлах, красном костном мозге, селезенке; составляют около 24% от общего числа лейкоцитов; могут жить более десяти лет.

Лейкоз — заболевание, при котором в красном костном мозге начинается неконтролируемое образование патологически измененных лейкоцитов, содержание которых в 1 мм3 крови может достигать 500 тыс. и более.

❖ Тромбоциты (кровяные пластинки) — это форменные элементы крови, представляющие собой клетки или фрагменты клеток неправильной формы и содержащие вещества, участвующие в свертывании крови. Образуются в красном костном мозге из крупных клеток — мегакариоцитов. В 1 мм3 крови находится примерно 250 тыс. тромбоцитов. Разрушаются в селезенке.

Особенности строения тромбоцитов:

■ размеры примерно такие же, как и у эритроцитов;

■ имеют округлую, овальную или неправильную форму;

■ клетки не имеют ядра;

■ окружены мембранами.

❖ Свертывание крови — цепной процесс остановки кровотечения путем ферментативного формирования фибриновых тромбов, в котором принимают участие все клетки крови (особенно тромбоциты), некоторые белки плазмы, ионы Са2+, стенка сосуда и окружающая сосуд ткань.

❖ Этапы свертывания крови:

■ при разрыве тканей, стенок сосудов и т.п. разрушаются тромбоциты, высвобождая фермент тромбопластин, который инициирует процесс свертывания крови;

■ под воздействием ионов Са2+, витамина К и некоторых компонентов плазмы крови тромбопластин превращает неактивный фермент (белок) протромбин в активный тромбин;

■ тромбин при участии ионов Са2+ инициирует превращение фибриногена в тончайшие нити нерастворимого белка фибрина;

■ фибрин образующего губчатую массу, в порах которой застревают форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты и др.), образуя сгусток крови — тромб. Тромб плотно закупоривает отверстие в сосуде, останавливая кровотечение.

❖ Особенности крови некоторых групп животных

■ В крови кольчатых червей гемоглобин присутствует в растворенном виде, кроме того, в ней циркулируют бесцветные амебоидные клетки, выполняющие защитную функцию.

■ У членистоногих кровь (гемолимфа) бесцветная, не содержит гемоглобина, имеет бесцветные амебоидные лейкоциты и служит для транспорта питательных веществ и продуктов метаболизма, подлежащих экскреции. В крови крабов, омаров и некоторых моллюсков вместо гемоглобина присутствует сине-зеленый пигмент гемоцианин, содержащий медь вместо железа.

■ У рыб, амфибий, рептилий и птиц в крови имеются эритроциты, которые содержат гемоглобин и (в отличие от эритроцитов человека) имеют ядро.

❖ Тканевая (межклеточная) жидкость — один из компонентов внутренней среды организма; окружает все клетки организма, по составу сходна с плазмой, но почти не содержит белков.

Образуется в результате просачивания плазмы крови через стенки капилляров. Обеспечивает клетки питательными веществами, кислородом, гормонами и др. и удаляет конечные продукты клеточного обмена.

Значительная часть тканевой жидкости возвращается обратно в кровяное русло путем диффузии, либо непосредственно в венозные концы капиллярной сети, либо (большая часть) в замкнутые с одного конца лимфатические капилляры, образуя лимфу.

❖ Лимфа — один из видов соединительной ткани; бесцветная или молочно-белая жидкость в организме позвоночных животных, близкая по составу к плазме крови, но с меньшим (в 3-4 раза) количеством белков и большим количеством лимфоцитов, циркулирующая по лимфатическим сосудам и образующаяся из тканевой жидкости.

■ Выполняет транспортную (транспорт белков, воды и солей из ткани в кровь) и защитную функции.

■ Объем лимфы в организме человека 1-2 л.

Гемолимфа — бесцветная или слабо окрашенная жидкость, циркулирующая в сосудах или межклеточных полостях многих беспозвоночных животных, имеющих незамкнутую кровеносную систему (членистоногие, моллюски и др.). Часто содержит дыхательные пигменты (гемоцианин, гемоглобин), клеточные элементы (амебоциты, экскреторные клетки, реже эритроциты) и (у ряда насекомых: божьих коровок, некоторых кузнечиков и др.) сильнодействующие яды, обусловливающие их несъедобность для хищников. Обеспечивает транспорт газов, питательных веществ, продуктов.

Гемоцианин — медьсодержащий дыхательный пигмент голубого цвета, содержащийся в гемолимфе некоторых беспозвоночных животных и обеспечивающий перенос кислорода.

Метки: Животные

Написать ответ