Содержание:

- 1. Типы органов растений

- 2. Корень

- 3. Видоизменения корней

- 4. Побег и почки

- 5. Стебель

- 6. Лист

- 7. Видоизменения побегов, стеблей, листьев, почек

- 8. Цветок и соцветие

- 9. Плод

- 10. Семя

Типы органов растений

Орган — часть многоклеточного организма, имеющая определенное строение и выполняющая вегетативные или генеративные функции.

Типы органов высших растений:

■ вегетативные (корень, стебель, лист);

■ генеративные (спорангии, антеридии, архегонии, цветок).

❖ Вегетативные органы — органы, выполняющие основные функции питания и обмена веществ с внешней средой, обеспечивая фотосинтез, водоснабжение, дыхание и рост растения.

Особенности вегетативных органов. Эти органы:

■ образуют систему побегов и корневую систему;

■ не участвуют в спорообразовании и половом размножении;

■ могут выполнять функцию вегетативного размножения;

■ при изменении функций претерпевают метаморфозы (видоизменяются).

❖ Генеративные (или репродуктивные) органы — специальные органы, обеспечивающие размножение растений. Генеративные органы бесполого размножения растений:

■ у споровых растений — спорангии,

■ у семенных растений — пыльцевой мешок и семязачаток.

Генеративные органы полового размножения растений:

■ мхов и папоротников — антеридии и архегонии,

■ цветковых растений — цветки, плоды, семена.

Корень

❖ Корень — это подземный осевой вегетативный орган растения, имеющий радиальную симметрию, положительный геотропизм и неограниченный верхушечный роет.

❖ Геотропизм — ростовые движения растений по отношению к центру Земли. Различают положительный и отрицательный геотропизм.

■ положительный геотропизм — направление роста к центру Земли (наблюдается у корней);

■ отрицательный геотропизм — направление роста от центра Земли (наблюдается у побегов).

Функции корня:

■ опорная (механическая): закрепление растения в почве;

■ проводящая: всасывание из почвы воды и минеральных веществ и проведение их в стебель;

■ запасающая: в придаточных или главных корнях могут откладываться в запас питательные вещества;

■ вегетативного размножения (у корнеотпрысковых растений -малины, бодяка полевого и др.);

■ симбиотическая: корни бобовых вступают в симбиоз с клубеньковыми растениями, а некоторых деревьев — с грибницей гриба;

■ синтетическая: в клетках корня могут синтезироваться органические кислоты (яблочная, винная), витамины и т.д.;

■ выделительная: выделение в почву веществ, облегчающих продвижение корня в почве и всасывание некоторых органических соединений;

■ дыхательная (у некоторых тропических растений).

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

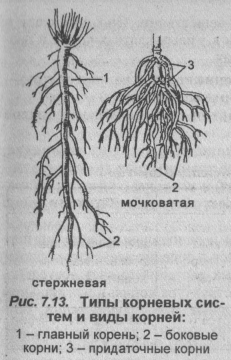

❖ Виды корней:

■ главный корень — корень, развивающийся из зародышевого корешка семени при прорастании;

■ придаточные корни — корни, формирующиеся на наземных частях растений — стеблях и листьях; могут ветвиться;

■ боковые корни — корни, отходящие от главного или придаточных корней; могут ветвиться.

❖ Форма корней:

■ цилиндрическая (хрен),

■ коническая (одуванчик),

■ нитевидная (злаковые).

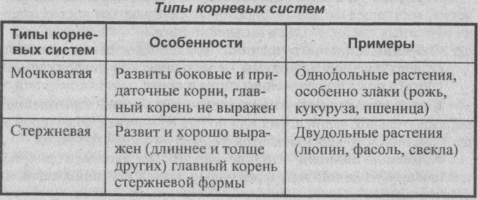

❖ Корневая система — совокупность всех корней растения.

Типы корневых систем (в зависимости от соотношения роста главного, боковых и придаточных корней): стержневая и мочковатая (см. таблицу).

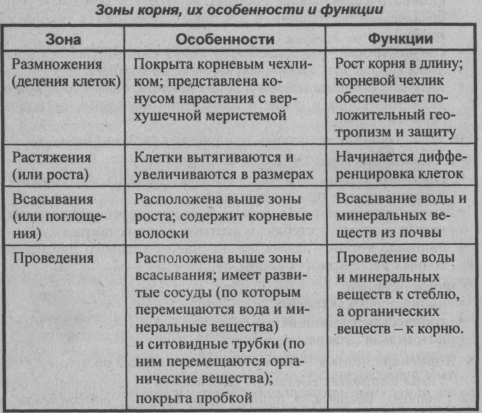

❖ Зоны корня — участки корня, последовательно сменяющие друг друга по мере роста корня в длину. В корне выделяют четыре зоны (их особенности и функции приведены в таблице):

■ размножения (или деления клеток) длиной около 1 мм;

■ растяжения (или роста) длиной несколько миллиметров;

■ всасывания (или поглощения) длиной до нескольких сантиметров;

■ проведения.

Корневой чехлик — многослойное образование на кончике корня, состоящее из живых, способных слущиваться клеток; стенки наружных клеток чехлика выделяют слизь.

■ Функции корневого чехлика: он защищает делящиеся клетки верхушечной меристемы от механических повреждений и способствует продвижению корня в почве.

Конус нарастания — многоклеточный массив верхушечной образовательной ткани корня или побега (см. ниже), из которой за счет постоянного деления клеток формируются другие ткани.

Корневые волоски — тонкие выросты ризодермы корня, поглощающие из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами.

Корневой черенок — отрезок корня с придаточными почками у корнеотпрысковых растений (одуванчик, малина, вишня, осот).

Рост корня:

■ в толщину — делением клеток камбия; при этом образуются новые элементы ксилемы, флоэмы и механической ткани;

■ в длину — за счет деления клеток конуса нарастания.

Механизмы передачи веществ от корней к другим органам:

■ в корневые волоски вода из почвы поступает посредством осмоса, растворы минеральных солей — диффузией и активным транспортом;

■ по паренхиме растворы переходят от клеток с меньшей сосущей силой к клеткам с большей сосущей силой;

■ движение растворов веществ от корней к другим органам растения осуществляется в результате совместного действия корневого давления, капиллярности и испарения воды листьями.

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

Осмотическое давление — избыточное давление, обусловленное различием концентраций растворенных солей в почве и цитоплазме клеток.

Сосущая сила — сила, определяемая разностью осмотического и тургорного давлений.

Тургорное давление — давление живого содержимого клетки на ее оболочку; оно увеличивается по мере поступления воды в клетку.

Корневое давление — давление в сосудах ксилемы корней, благодаря которому происходит снабжение наземных органов растения водой и минеральными веществами. Оно возникает в результате работы ионных насосов в живых клетках корня и пассивного поступления воды в сосудах.

❖ Внутреннее (поперечное) строение корня (снаружи внутрь):

■ ризодерма — кожица с корневыми волосками;

■ первичная кора корня; состоит из слоев экзодермы, рыхлой паренхимы и эндодермы;

■ центральный, или осевой цилиндр; состоит из перицита, флоэмы (имеющей ситовидные трубки), слоя камбия (развивающегося по мере роста корня) и ксилемы (содержащей трахеиды или сосуды); обеспечивает восходящий и нисходящий токи веществ.

Замечание: у папоротниковых и однодольных растений первичная структура корня сохраняется в течение всей жизни растения. У голосеменных и двудольных растений за счет деятельности камбия образуется вторичная структура корня: в центральном цилиндре камбий образует вторичные проводящие ткани, обусловливающие рост корня в толщину.

Экзодерма — слой (или слои) клеток, лежащих под ризодер-мой снаружи от паренхимных клеток основной коры корня; состоит из живых клеток с опробковевшими, но сохраняющими проницаемость оболочками.

Эндодерма — внутренний однорядный слой коры, прилегающий к центральному цилиндру; состоит из мертвых клеток, среди которых расположены живые пропускные клетки, по которым идет транспорт веществ.

Перицикл — слой живых клеток, способных к меристемати-ческой (образовательной) деятельности; за счет этих клеток образуются боковые корни.

Видоизменения корней

Видоизменение органа — необратимое изменение формы и/или строения органа, обусловленное изменением его (органа) основных функций (в частности, выполнением новых функций, не характерных для данного типичного органа).

Видоизменения корня — корни, имеющие нехарактерное для них строение, связанное с выполнением различных дополнительных функций.

■ Основные видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, сократительные, ходульные, воздушные, дыхательные корни, корни-присоски.

Корнеплод — видоизмененный утолщенный главный корень, содержащий большое количество запасных питательных веществ {примеры: свекла, морковь, репа, редька). Корнеплоды формируются у двухлетних растений на втором году жизни. В формировании верхней части корнеплода участвуют нижние части стебля.

Корневой клубень — видоизмененный утолщенный боковой или придаточный корень, в котором откладываются питательные вещества в запас (примеры: георгин, картофель, топинамбур).

Сократительные, или втягивающие корни — корни, способные сокращаться в продольном направлении и втягивать глубоко в почву клубни, луковицы и т.п., предохраняя их от замерзания зимой (примеры: тюльпан, нарцисс, гладиолус).

Ходульные корни — многочисленные придаточные корни, поднимающие растение над водой (пример: мангровые деревья тропиков).

Воздушные корни — придаточные корни, развивающиеся из стебля и свободно свисающие в воздухе; служат для конденсации атмосферной влаги (пример: тропические деревья семейства орхидных).

Дыхательные корни (у растений, произрастающих на болотах или бедных кислородом почвах) — отростки боковых корней, богатые аэренхимой, растущие вертикально вверх и выступающие над почвой или водой; служат проводником воздуха.

Корни-присоски — корни растений-паразитов, внедряющиеся в ткани питающего их растения, после чего проводящие системы обоих растений объединяются {примеры: омела, повилика).

Побег и почки

❖ Побег — вегетативный орган высших растений, имеющий, как правило, отрицательный геотропизм и представляющий собой стебель (ось побега) с расположенными на нем листьями и почками; один из двух (вторым является корень) основных органов растения.

■ Любой побег развивается из почки.

❖ Функции побега: опорная, фотосинтезирующая (автотрофное питание), газообмена, проводящая, запасающая, генеративная (вегетативное размножение).

Виды побегов (в зависимости от выполняемых функций):

■ вегетативный побег — побег, несущий листья и почки и не имеющий генеративных органов; может быть однолетним (травянистым) и многолетним (одревесневающим), надземным и подземным;

■ генеративный побег — побег, несущий генеративные органы; у голосеменных растений это побеги с шишками, у покрытосеменных — цветки или соцветия.

❖ Виды побегов (в зависимости от происхождения);

■ главный побег — первый побег, появляющийся при прорастании семени; начало ему дает почка зародыша;

■ боковой побег — побег, формирующийся из пазушной почки; за его счет происходит ветвление стебля;

■ придаточный побег — побег, формирующийся из придаточной почки.

❖ Почка — зачаточный (неразвившийся) побег, имеющий укороченный стебель, на верхушке которого находится конус нарастания (см. п. Корень); снаружи почка окружена почечной чешуей.

■ Почечная чешуя — группа плотных, задержавшихся в развитии листьев, покрытых смолистыми веществами, имеющих густое опушение или пробковый слой и выполняющих защитную функцию.

❖ Виды почек (в зависимости от внутреннего строения):

■ вегетативные — несколько вытянутые по форме почки, в которых находятся зачаточные стебли или зачаточные листья;

■ генеративные (или цветочные) — более округлые и крупные, чем вегетативные, почки, содержащие зачатки цветка или соцветия.

Разновидности вегетативных почек:

■ верхушечная — почка, расположенная на верхушке стебля, за счет ее развития побег нарастает в длину;

■ пазушная — почка, расположенная в пазухе листа и обеспечивающая рост боковых побегов и ветвление стебля;

■ придаточная — почка, образующаяся вне пазухи листа (на стебле, корне или листе) и дающая придаточный (случайный) побег;

■ спящая — пазушная почка древесных пород, длительное время (до нескольких лет) находящаяся в состоянии покоя;

■ почка возобновления — зимующая почка многолетнего растения, из которой развивается побег.

Стебель

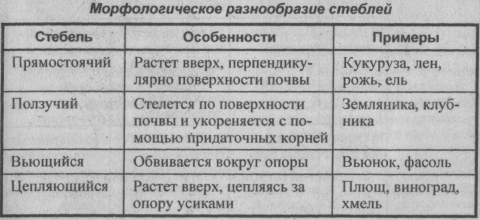

❖ Стебель — это осевая часть побега, осевой наземный вегетативный орган высших растений, обладающий радиальной симметрией, неограниченным верхушечным или вставочным ростом и положительным гелиотропизмом.

❖ Функции стебля:

■ опорная (несет листья, цветки и плоды);

■ проводящая (обеспечивает восходящий, нисходящий и горизонтальный ток веществ);

■ запасающая: в стеблях могут откладываться в запас питательные вещества (пример: капуста кольраби) или вода {пример: кактусы);

■ защитная (выросты стебля — колючки — защищают растение от поедания животными; пример — шиповник);

■ генеративная (один из органов вегетативного размножения).

❖ Виды стеблей (по степени одревеснения):

■ травянистые — имеют слабое утолщение и существуют обычно один вегетационный период; способны к фотосинтезу;

■ деревянистые — многолетние, могут утолщаться неопределенно долго; не способны к фотосинтезу.

Продольное строение стебля: стебель состоит из узлов и междоузлий.

Узел — участок стебля, от которого отходит лист.

Междоузлие — участок стебля между двумя соседними узлами.

Стеблевой черенок — часть побега с несколькими почками.

Соломина — тип прямостоячего стебля, полого в междоузлиях и заполненного тканью только в области узлов (пшеница, рожь).

Ствол — многолетний деревянистый стебель дерева.

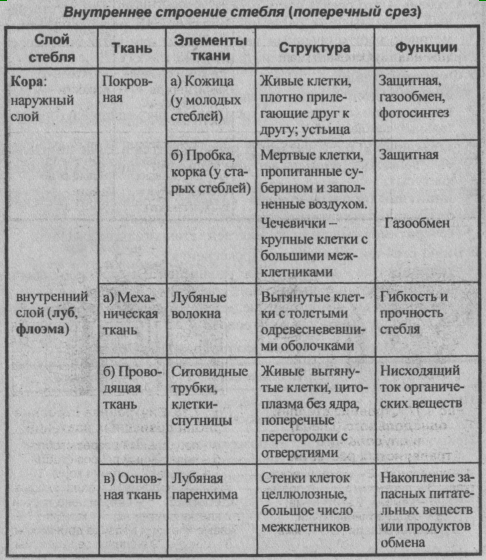

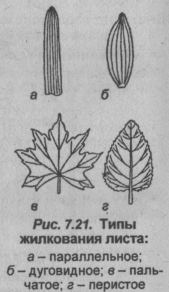

❖ Внутреннее строение стебля соответствует его главным функциям и несколько отличается у голо- и покрытосеменных, одно-и двудольных растений (см. ниже). Основные виды тканей стебля, их элементы, структура и функции приведены в таблице.

Различия в строении стеблей:

■ по водопроводящим элементам в ксилеме: у голосеменных (хвойных) — трахеиды, у покрытосеменных — сосуды,

■ по типу строения: у однодольных растений — пучковое строение (флоэма и ксилема образуют проводящие пучки, разбросанные по всей паренхиме); у двудольных растений — кольцевое строение (проводящие ткани образуют кольцо).

❖ Рост стебля:

■ в высоту или длину — верхушечный или вставочный;

■ в толщину — делением клеток камбия, расположенного на границе коры и древесины (ксилемы); в сторону коры от клеток камбия образуются клетки луба, в сторону древесины дифференцируются клетки древесины;

■ рост стебля в длину сопровождается его ветвлением.

Верхушечный рост — рост стебля в высоту или длину за счет деления и роста клеток конуса нарастания верхушечной почки (у большинства высших растений).

Вставочный рост — рост стебля в высоту или длину за счет деятельности вставочной меристемы, расположенной в основании междоузлий (у злаков и хвощей).

Годичное кольцо (или зона прироста) — слой древесины, образующийся за счет работы камбия в течение одного вегетационного периода.

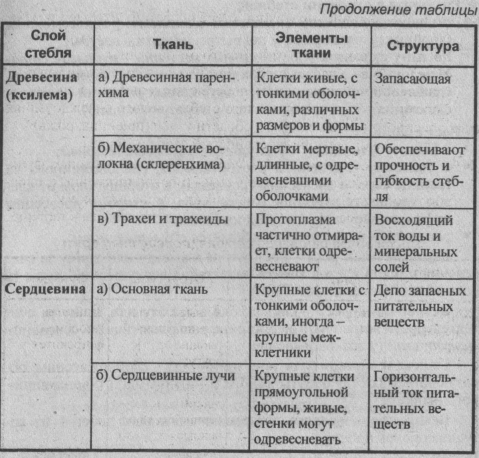

Ветвление — процесс образования боковых побегов из пазушных почек побега.

❖ Типы ветвления стеблей:

■ дихотомическое — конус нарастания верхушечной почки дает две равнозначные новые ветви (примеры: мхи, плауны);

■ моноподиальное — главный стебель растет верхушкой в течение всей жизни растения; боковые ветви образуются из боковых (пазушных) почек главного побега и также дают моноподиальное ветвление (примеры: ель, сосна, кедр);

■ симподиальное — верхушечная почка главного (или бокового) побега отмирает или отстает в росте, а развиваются боковые (пазушные) почки, лежащие непосредственно под верхушечной; они отклоняют главный стебель (ствол), остающийся коротким. Продолжением главного стебля (ствола) являются стебли (оси) последующих порядков (примеры: береза, яблоня).

Лист

Лист — боковой пластинчатый вегетативный орган растения, растущий от стебля, имеющий двустороннюю симметрию и нарастающий основанием. Рост листа ограничен.

Функции листа: фотосинтез, газообмен, транспирация.

Составные части листа: листовая пластина, черешок, основание, прилистники.

Листовая пластина — расширенная плоская часть листа.

Черешок — суженная часть листа, соединяющая листовую пластину с основанием листа (береза, каштан, липа).

Основание листа — часть листа, соединяющая лист со стеблем.

Прилистники — мелкие чешуевидные или листовидные образования у основания листа, выполняющие защитную функцию.

Узел — место прикрепления листа к стеблю.

Сидячие листья — листья некоторых растений (кукуруза, алоэ, гвоздика и др.), не имеющие черешков; в месте прикрепления к стеблю образуют листовое влагалище.

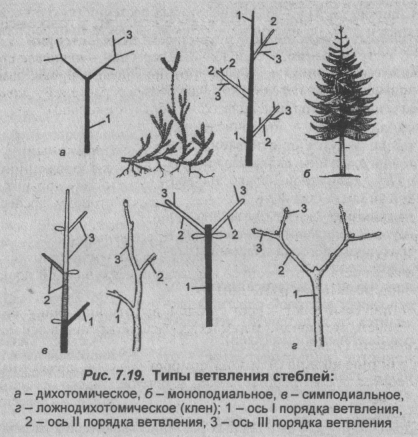

Жилкование листа — определенное расположение жилок (проводящих пучков) в листовой пластине.

Типы жилкования:

■ параллельное — многочисленные жилки тянутся от основания листовой пластины параллельно друг другу, сближаясь только на верхушке листа (злаки);

■ дуговидное — жилки дуговидно изогнуты и сближаются у основания и верхушки листовой пластины (ландыш);

■ пальчатое (пальчатосетчатое) — от основания листовой пластины расходится (в виде лучей) несколько равноценных жилок (клен);

■ перистое (перистосетчатое) — от одной главной жилки под углом отходят мелкие боковые жилки (береза).

Замечание: для двудольных растений характерны пальчатое и перистое жилкование, для однодольных — параллельное и дуговидное.

❖ Простые и сложные листья:

■ простой лист имеет только одну листовую пластинку на черешке (примеры: осина, сирень, ландыш).

■ сложные листья содержат несколько листовых пластин, прикрепленных к общему черешку при помощи собственных черешочков.

Типы сложных листьев:

■ перистосложный — листочки расположены по всей длине общего черешка (примеры: акация, рябина, горох);

■ пальчатосложный — листочки прикреплены к верхушке общего черешка и расходятся радиально (примеры: каштан, арахис);

■ тройчатосложный — пальчатосложный лист, образованный тремя листочками (примеры: клевер, земляника);

■ комбинированные типы (см., например, рис. 7.22 д, ё).

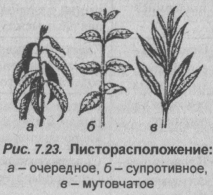

❖ Листорасположение — особенности расположения листьев на стебле.

Виды листорасположения:

■ очередное (или спиральное) -от узла отходит только один лист (примеры: крестоцветные, береза, яблоня);

■ супротивное — от узла отходят два листа, расположенные друг против друга (пример: сирень);

■ мутовчатое — от узла отходят не менее трех листьев (примеры: олеандр, конопля);

■ прикорневая розетка — особый тип листорасположения у растений, имеющих побег или участок побега с очень короткими междоузлиями (примеры: одуванчик, подорожник). Листья на побеге располагаются так, что верхние, более мелкие листья не затеняют нижние, образуя листовую мозаику, что обеспечивает равномерное освещение и активный фотосинтез.

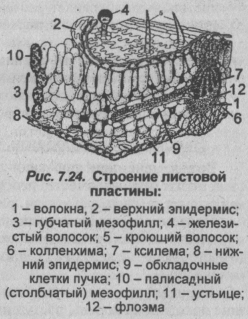

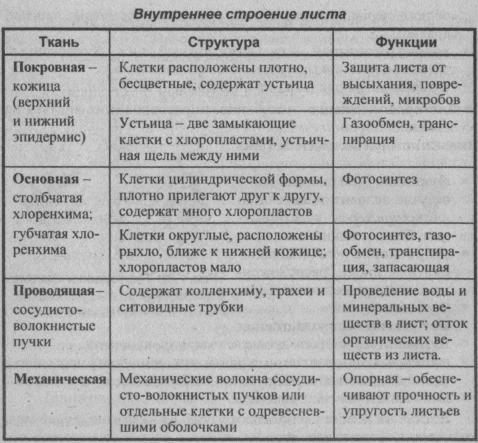

♦ Внутреннее строение листа: ткани листа, их структура и функции приведены в таблице ниже; строение листовой пластины схематически изображено на рис. 7.24.

❖ Листопад — сбрасывание листьев осенью (или во время засухи) покрытосеменными растениями. Перед листопадом листья стареют и отмирают. На стебле на месте отделения листа остается листовой рубец, который покрывается слоем пробки.

Значение листопада:

■ листопад предохраняет растения от переохлаждения, вымерзания и потери влаги, а также от обламывания ветвей под тяжестью снега;

■ избавляет растения от вредных продуктов метаболизма, накопившихся в листьях за вегетационный период;

■ опавшие листья предохраняют корни растения от вымерзания и служат органическим удобрением.

Видоизменения побегов, стеблей, листьев, почек

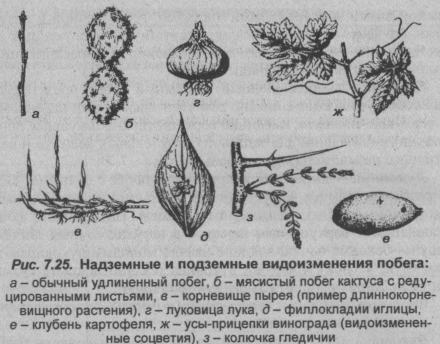

Видоизмененные побеги — побеги, у которых стебель, листья, почки (или все вместе) необратимо меняют свои функции и, как следствие, свою форму.

Подземные видоизмененные побеги — побеги, находящиеся под землей и обеспечивающие перезимовку растений и накопление питательных веществ (корневище, клубень, луковица, клубнелуковица).

Корневище — видоизмененный, многолетний, подземный, внешне похожий на корень, растущий горизонтально побег с узлами, междоузлиями, чешуевидными листьями, верхушечной и пазушными почками (корневой чехлик отсутствует) и служащий для вегетативного размножения, возобновления и запасания питательных веществ (пырей, ландыш).

Клубень — видоизмененный подземный побег, представляющий собой утолщение с сильно развитой запасающей паренхимой на верхушке столона, имеющий верхушечную и пазушные почки (глазки) и служащий для запасания питательных веществ и вегетативного размножения (картофель).

Луковица — подземный укороченный побег с сочными, сильно разрастающимися чешуевидными листьями, прикрепленными к короткому стеблю, называемому донцем. На верхушке донца располагается верхушечная почка, а в пазухах сочных листьевчешуй — боковые почки, дающие начало молодым луковицам-деткам (лук, чеснок). Снаружи луковица обычно покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию.

■ Функции луковицы: запасающая (в сочных листьях-чешуях) и вегетативного размножения.

■ Луковицы могут формироваться как видоизменения не только подземных, но и наземных побегов (примеры, у некоторых лилий луковички формируются в пазухах листа, а у некоторых видов лука — в соцветиях).

Детка луковицы — разросшаяся боковая почка, отделившаяся от луковицы (лук, гладиолус).

Клубнелуковица — видоизмененный побег, похожий на луковицу, покрытый снаружи сухими чешуями и имеющий сильно разросшееся донце, в котором (в отличие от луковицы) запасаются питательные вещества (гладиолус, крокусы).

Надземные видоизменения побегов, стеблей, листьев, почек: колючки, кочаны, усы, мясистые листья, части цветка (чашелистики, лепестки, тычинки, пестики), ловчие аппараты и др.

Колючка — острый, твердый, одревесневший, видоизмененный побег (пример: боярышник), прилистник (пример: белая акация) или лист (пример: кактус), служащий для защиты от поедания животными или для уменьшения испарения.

Кочан — видоизмененный зачаточный побег (гигантская почка) с многочисленными толстыми, перекрывающими друг друга листьями, почти лишенными хлоропластов (пример: капуста).

Усы — длинные, тонкие, надземные, ползучие видоизменения побега или листа, образующие на верхушках розеточные побеги, укореняющиеся с помощью придаточных корней (пример: земляника); надземные столоны, служат для вегетативного размножения путем захвата территории.

Ловчие аппараты — видоизмененные листья, образующиеся у насекомоядных растений (примеры: росянка круглолистая, пузырчатка обыкновенная) и служащие для захвата и переваривания насекомых с целью восполнения недостатка питательных веществ в почве.

Столон — длинный, тонкий, недолговечный, не содержащий запасов питательных веществ видоизмененный побег с протяженными междоузлиями и чешуевидными, бесцветными, иногда зелеными листьями; служит для вегетативного размножения и расселения растений.

■ На подземных столонах обычно образуются клубни или луковицы. Надземные столоны — усы.

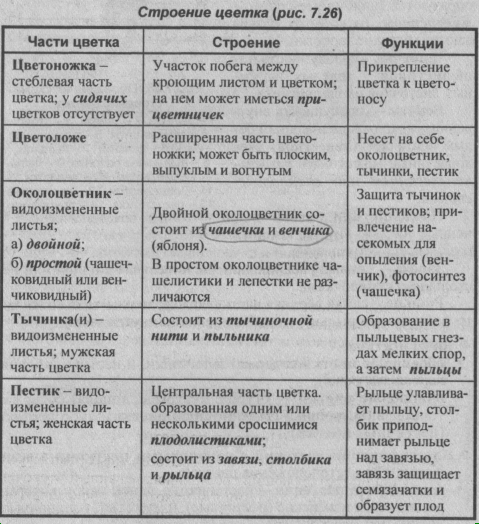

Цветок и соцветие

❖ Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых) растений, представляющий собой видоизмененный укороченный побег с ограниченным ростом, в котором происходит опыление, оплодотворение, образование спор, гамет, семян и плодов.

■ Размеры цветков: от 1 мм до 1 м в диаметре (у тропической раффлезии Арнольди).

❖ Биологическая роль цветка:

■ в обоеполом цветке (см. ниже) осуществляются микро- и мегаспорогенез, микро- и мегагаметогенез, опыление, оплодотворение, образование семян и плодов;

■ все процессы бесполого и полового размножения в цветке совмещены;

■ все перечисленные выше функции осуществляются в цветке с минимальными затратами пластических веществ и энергии;

■ содержит нектар, привлекающий насекомых-опылителей;

■ цветки легко различимы насекомыми-опылителями.

Нектар — сахаристая жидкость, выделяемая нектарниками — железами, расположенными у основания лепестков.

Прицветничек — два (у двудольных) или один (у однодольных) маленьких листочка, которые могут располагаться на цветоножке.

Пыльник — верхняя часть тычинки цветка, состоящая из двух симметричных половинок — пыльцевых мешков, соединенных связником.

■ У большинства цветковых растений каждая из половинок пыльника несет два пыльцевых гнезда — микроспорангия.

Микроспорангий — орган бесполого размножения, в котором у разноспоровых растений образуются гаплоидные споры -микроспоры, из которых развивайся мужские заростки.

Чашечка — совокупность чашелистиков — зеленых наружных листочков околоцветника.

Венчик — совокупность внутренних, ярко окрашенных или белых листочков (лепестков) околоцветника; может быть раздельнолепестным или спайнолепестным.

Плодолистики — видоизмененные листья, внутри которых развиваются семязачатки.

Завязь — нижняя расширенная часть пестика с одной или несколькими семяпочками.

Рыльце — самая верхняя часть пестика; только та пыльца, которая попала на рыльце, способна прорасти внутрь завязи.

❖ Виды цветков:

■ обоеполые цветки содержат и тычинки, и пестики (яблоня, картофель, рожь);

■ однополые цветки (у огурца, кукурузы, тополя) содержат только либо тычинки (тычиночные цветки), либо пестики (пестичные цветки).

♦ Классификация растений с однополыми цветками в зависимости от местоположения цветков:

■ однодомные растения — растения, на одной особи которых развиваются и женские (пестичные), и мужские (тычиночные) цветки (примеры: кукуруза, огурец, тыква);

■ двудомные растения — растения одного вида, у которых женские (пестичные) и мужские (тычиночные) цветки развиваются на разных особях (примеры: тополь, ива, облепиха);

■ многодомные растения — цветковые растения, которые наряду с обоеполыми цветками имеют и однополые; при этом на одном растении могут быть обоеполые и мужские цветки (у чемерицы), обоеполые и женские цветки (у смолевки), обоеполые, мужские и женские цветки (у каштана).

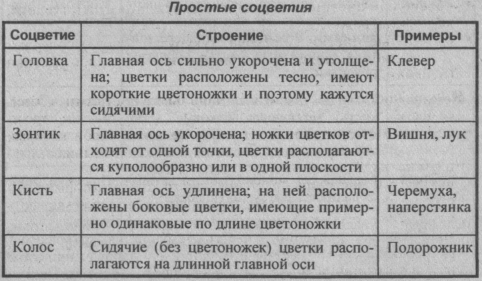

Соцветие — это побег (или система побегов) растения, несущий цветки, расположенные на нем в определенном порядке.

Количество цветков в соцветии: от 1-3 (у гороха) до нескольких десятков тысяч (у некоторых пальм). Размеры соцветий: от 2-3 мм до 5 м в диаметре и 14 м длиной.

Биологическая роль соцветий:

— соцветия легче опыляются, так как пыльца при переносе ветром на своем пути встречает не одиночные цветки, а целую группу цветков;

— на мелкие цветки соцветий расходуется небольшое количество пластичного материала;

— соцветия хорошо заметны насекомым опылителям;

-из соцветий образуется больше плодов и семян.

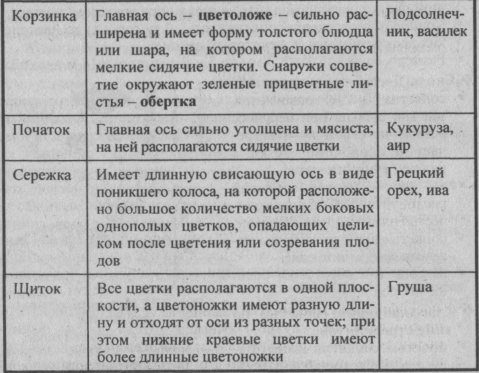

Классификация соцветий по типу строения: имеют одну ось, на которой на цветоножках или без них располагаются цветки (см. таблицу);

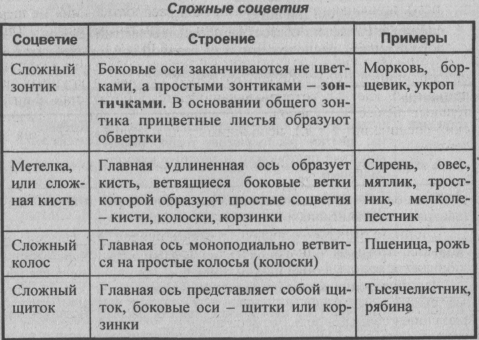

сложные соцветия состоят из простых соцветий (с осями второго порядка), расположенных на главной оси (см. таблицу).

Классификация соцветий по направлению цветения:

■ ботриоидные (или нижнецветные) соцветия — соцветия, зацветающие снизу вверх (пример: черемуха);

■ цимоидные (или верхнецветные) соцветия — соцветия, зацветающие сверху вниз и характеризующиеся симподиальным ветвлением (примеры: тирс, дихазий).

Плод

Плод — орган цветкового растения, образующийся из завязи цветка (как правило, после оплодотворения), состоящий из сухого или сочного околоплодника и семян и служащий для защиты и распространения семян.

Околоплодник — стенка плода, развивающаяся обычно из стенки завязи путем ее разрастания и видоизменения; обеспечивает формирование семян и их защиту от неблагоприятных факторов и способствует их (семян) распространению.

■ У некоторых плодов околоплодник формируется из завязи, цветоложа (земляника), околоцветника и оснований тычинок.

■ В околоплоднике выделяют три слоя: наружный — внеплодник, средний — межплодник, и внутренний — внутриплодник.

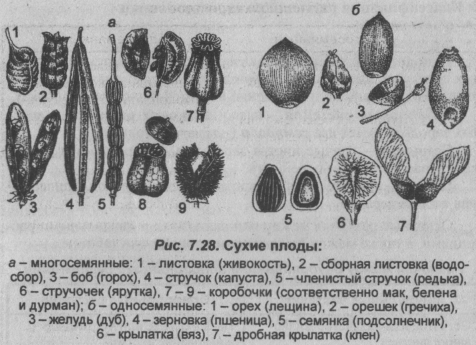

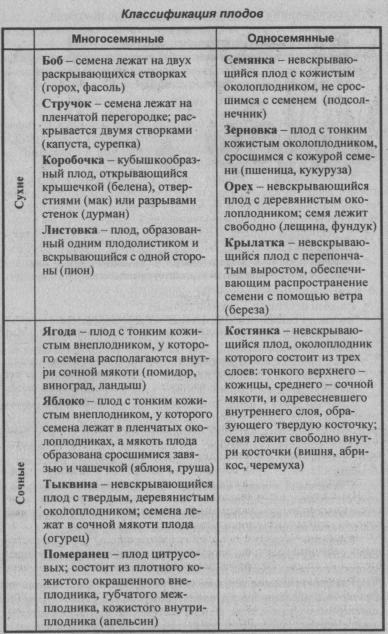

❖ Классификация плодов (см. таблицу наиже):

■ по консистенции — сухие и сочные;

■ по числу семян — односеменные и многосеменные;

■ по наличию приспособлений для распространения — с крыловидными придатками, летучками (для распространения ветром), прицепками, крючочками (для распространения на шерсти животных), с яркой окраской и ароматным запахом (для распространения птицами и животными путем поедания) и т.д.

Сочный плод — плод, который в зрелом состоянии в составе околоплодника имеет хорошо развитую мякоть, в крупных паренхимных клетках которой накапливается много воды и питательных веществ (углеводов, органических кислот, ароматических соединений и т.д.), необходимых для развития растения из семени.

Сухой плод — плод, имеющий кожистый или деревянистый околоплодник.

Соплодие — несколько сросшихся между собой плодов, образовавшихся из цветков одного соцветия (ананас, свекла).

Сборные плоды — плоды, развивающиеся из завязей нескольких пестиков одного цветка (сборный орешек костяники, сборная костянка малины или ежевики).

Распространение плодов: ветром (легкие плоды небольших размеров с крыловидными придатками), водой, животными (поедающими сочные плоды, семена которых не перевариваются и с экскрементами попадают в почву), на шерсти животных и т.д.

Семя

Ряд понятий, встречающихся в этом разделе, разъясняется в статье «Размножение организмов» и «Размножение растений».

♦Семя — один из генеративных органов цветкового или голосеменного растения, образующийся из семязачатка после его оплодотворения, представляющий собой зародышевое растение, снабженное запасом питательных веществ и служащее для расселения растений.

Семязачаток (или семяпочка) — видоизмененный спорангий семенных растений, в котором образуются споры, формируется женский заросток и происходит оплодотворение.

■ У покрытосеменных семязачаток находится в завязи, у голосеменных — в шишках на поверхности семенных чешуй.

Нуцеллус — центральная часть семязачатка, в которой находятся архегонии (у голосеменных растений) или зародышевый мешок (у покрытосеменных растений).

Заросток — половое поколение (гаметофит) у высших споровых растений (плаунов, хвощей, папоротниковидных), развивающееся из споры и образующие мужские (антеридии) и женские (архегонии) органы полового размножения.

Заростки имеют вид цельных или расчлененных пластинок, нитей или клубеньков, зеленую окраску, размеры от 1-2 мм до 5 см, снабжены ризоидами.

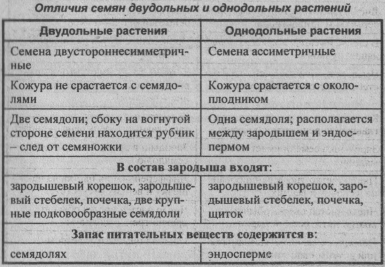

Классификация растений по строению семян:

■ однодольные;

■ двудольные.

Однодольные растения — класс цветковых растений, у которых зародыш имеет одну семядолю (примеры: злаковые, лук); семя таких растений одновременно является и плодом (зерновка).

Двудольные растения — класс цветковых растений, у которых зародыш имеет две семядоли (пример: бобовые).

Семядоли — первые листья зародыша, которые могут содержать запас питательных веществ.

Щиток — единственная семядоля зародыша злаков, прилегающая к эндосперму.

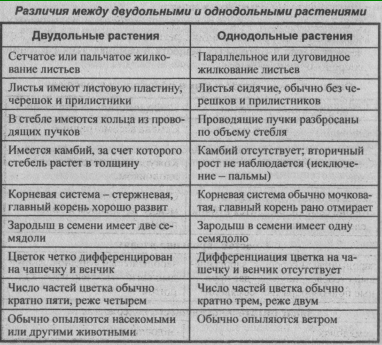

Основные различия между однодольными и двудольными растениями, а также между их семенами приведены в таблице.

Строение семени: семя состоит из зародыша и (у однодольных и некоторых двудольных растений — льна, моркови и др.) эндосперма, окруженных семенной кожурой.

■ Семена двудольных и однодольных растений несколько отличаются по своему строению.

Прорастание семени:

■ разрывается семенная кожура;

■ из семени выходит зародышевый корешок, который быстро растет и укрепляется в почве, всасывая из нее воду и растворенные минеральные вещества и передавая их зародышу;

■ начинает расти зародышевый стебелек, который выносит из почвы верхушечную почечку (при подземном прорастании; горох, пшеница, дуб) или почечку и семядоли (при надземном прорастании; огурец, морковь);

■ из верхушечной почечки развивается побег.

Проросток — молодое растущее растение, питание которого полностью или частично осуществляется за счет запасных питательных веществ семени.

■ С появлением первых листьев проросток переходит на самостоятельное питание.

❖ Условия прорастания семян:

■ живой зародыш после периода покоя;

■ запас питательных веществ;

■ определенная температура (обычно 10-25 °С);

■ наличие влаги;

■ доступ кислорода.

❖ Значение плодов и семян:

■ они способствуют расселению и размножению растений;

■ обеспечивают непрерывность и стабильность экосистем;

■ являются элементами пищевых цепей экосистем;

■ употребляются в пищу человеком;

■ служат кормом для домашних животных;

■ используются в качестве сырья в промышленности и медицине.

Написать ответ